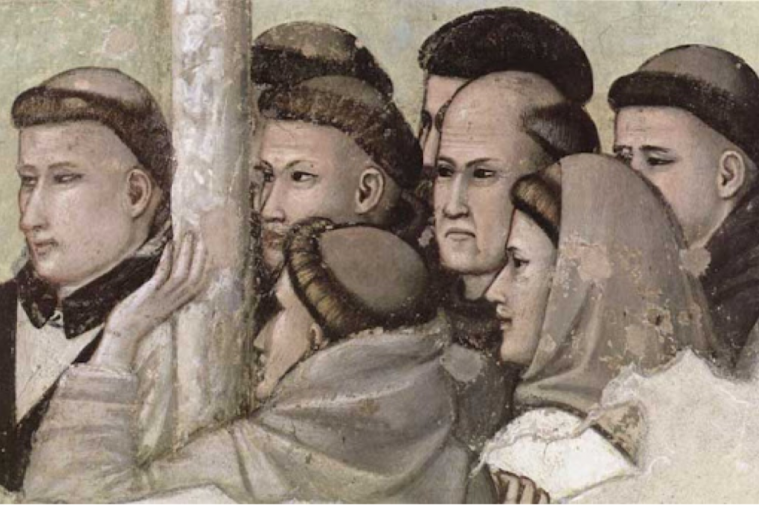

제목 : 성 프란치스코의 임종

작가 : 지오토 디 본도네 (1276-1337)

크기 : 프레스코

소재지 : 이태리 피렌체 산타 크로체 대성당

크리스챤들의 큰 명절인 예수 성탄은 단순히 어떤 종교의 창시자 탄생일이 아니다. 다른 종교 지도자들은 소위 인간적 수양을 통해 어떤 깨달음을 얻고 또 이 과정에서 보통 사람이 할 수 없는 어떤 신통력을 발휘하는게 보통이나, 예수님은 이것과 전혀 다르다.

예수님은 어떤 수양을 통해 신의 모습을 닮은 존재가 된 것이 아니라 신으로서 이 세상에 인간의 모습으로 내려 오신 분이시다. 그래서 그리스도의 탄생은 강생(Incarnation)이라고 하는데, 이것은 예수님은 하느님의 아들로서 우리와 똑같은 인간적인 조건으로 오신 분이심을 표현하는 것이다.

그래서 예수님의 탄생 모습은 오늘 말구유 경배에서 나오는 것처럼 성서의 내용을 짜집기 해서 표현하기 쉬웠으나 신약 성서에 나타나고 있는 예수님의 모습을 표현하는데는 어려움을 끼게 되었다. 주님께서는 이 세상에 오시어 세상 사람들 가운데서 복음을 전하셨는데 그때 예수님의 모습을 어떻게 표현해야 할지에 대해지 대해 숙고하게 되었다.

그분이 우리와 꼭 같은 인간의 모습으로 오셨지만 그분은 인간이기 이전 하느님이셨기 때문이다. 그래서 초대교회 어떤 신학 사료는 예수님의 인간 모습은 그분의 진면모가 아니고 다만 이 세상에 머무르시기 위해 자신이 택하신 것이기에 가현(假現)이며 그분은 하느님의 아들이심이 진면모라고 가르치기도 했다.

또한 초대교회에서도 예수님은 비록 우리와 같은 인간으로 오셨지만 그분의 진면모는 하느님의 아들이심을 강조하는게 선교에 도움이 되는데다, 더 나아가서 초대교회에서 교회 지도자들은 자기들이 하느님의 제자라는 관점을 강조하는게 신자들을 다스림 차원에 필요한 권위 강화에 도움이 된다고 여겼기에 예수님의 모습은 그분의 신성을 강조하다보니 인간적인 면모를 희석시키는 차원이 되기도 했다.

그래서 중세 고틱 양식이 나타나기 전까지 로마네스크 시대에는 예수님이 하느님의 아들이라는 신성의 관점이 더 강조되면서 인간적인 표현이 철저히 절제 표현되었다. 예를 들어 십자가에 못 박히신 그리스도의 상을 제작할 때에도 예수님은 고통의 흔적이 전혀 없는 평온한 모습의 예수님의 표정 관리로 일관했다.

그뿐 아니라 어떤 예수님의 모습을 표현할 때에도 그 일 자체 즉 환자를 낮게 하시거나 사람들을 가르칠 때이거나 항상 예수님이 하시는 일은 표현하면서도 그 일을 하시는 예수님의 심정이나 그분의 표정은 전혀 드러내지 않았는데 이것은 혹시나 이런 인간적인 표현을 하다보면 예수님의 신성에 손상이나 오해가 생길까 하는 두려움에서였다.

그러나 성서에 나타나고 있는 예수님은 너무도 자연스럽게 당신의 인간적 감회나 심정을 정확히 정직하게 표현하신 것을 볼 수 있다.

먼저 예수께서는 요한복음 13장 나자로의 죽음 내용에서 나자로의 죽음을 슬퍼하시는 친구로서의 애정과 관심을 눈물을 흘리셨다는 표현으로 하고 계신다. 눈물이라는 감정 표현은 인간이 할 수 있는 가장 감성적인 표현인데, 예수님께서는 하느님의 아들로서의 태도가 아닌 절친한 사이에 있을 수 있는 순수한 우정의 태도로 당신을 표현하셨다.

또한 요한 복음에 나오고 있는 성전 정화에서는 개인적인 이익을 얻기 위해 모처럼 외국에서 온 교민들에게 환율을 속이는 치사한 범죄자인 유대인들에게 대노하시며 채찍으로 이들을 후려치시는 분노의 모습도 드러내셨다.

또한 예수님은 당신의 마지막 인류 구원의 대업을 이루기 위해 거치신 십자가의 길에서 세 번이나 땅에 넘어지시고 마지막 운명 직전에 “나의 하느님 나의 하느님 어찌하여 저를 버리셨습니까?”(마르 15,34) 표현으로 약한 인간의 심성을 표현하셨다. 수난 직전 게세마니 동산에서는 그에게 닥칠 체포를 생각하며 “내 마음이 너무 괴로워 죽을 지경이다.” 너희는 여기 남아서 깨어있으라고 제자들에게 말하시며(마르 14,34) 걷잡을 수 없는 자신의 불안감을 표현하셨다.

그러나 예수님을 하느님의 아들로 전하는 교회는 예수님의 신성 증거가 도움이 된다는 생각에서 위에 나타나고 있는 예수님의 인간적 감성 표현에 대한 것을 철저히 외면하다가 13세기가 되어서야 서서이 그리스도의 인간적인 면모 특히 그분의 고통에 눈을 뜨면서 자연스럽게 그분이 겪으신 인간적인 감성 표현을 하게 되었는데, 이것은 전적으로 세상 속에 복음을 전하던 프란치스코회와 같은 탁발 수도자들의 노력 덕분이었다.

이 작품이 있는 피렌체 산타 크로체 성당은 프란치스코 수도회가 관리하는 성당으로 성 프란치스코가 생전에 이곳을 방문한 기록이 있을만큼 긴 역사를 지닌 성당이며 이 작품이 있는 발디(Baldi) 경당은 당시 재력과 신심을 지닌 금융인이었던 봉헌자가 자신의 가족들을 위해 봉헌한 성당이었다.

작가 지오토 디 본도네는 13세기와 14세기 일기 시작한 이태리 르네상스를 주도했으며 아씨시 대성당에 프란치스코 생애 연작을 남긴 작가로 사실적 표현과 상상력을 통하여 중세 미술의 도식화된 형태를 극복하려고 노력했다.

이 성당이 성 프란치스코에게 봉헌된 성당이기에 성인의 임종 장면은 필수적인 것으로 볼 수 있다. 작가가 이 작품을 제작하던 시기는 유럽 교회 성화에서 처음으로 눈물과 회개의 내용이 등장하던 때였다.

가장 일반적인 것은 예수님의 십자가 앞에 엎드려 통곡하는 마리아 막달레나를 위시해서 예수님의 십자가 곁에 서서 십자가의 고통을 겪으시고 죽으신 예수님을 바라보며 눈물을 흘리는 모습의 여인들이 자연스럽게 등장하기 시작했다.

우리와 꼭 같은 인간으로 이 세상에 오시어 갖은 고통을 다 겪으신 그리스도의 삶은 바로 인간에 대한 가장 순수한 사랑과 직결되는 것으로 가르친 프란치스칸들에게 십자가의 그리스도를 바라보며 흘리는 눈물은 하느님의 사랑에 대한 감사와 그리스도를 닮은 모습으로 자기를 변화시키려는 회개의 신심이 표현된 너무도 인간적이며 신앙의 자연스러운 표현이었다.

죽음 앞에서의 감정의 절제가 곧 신앙의 성숙도와 이어지는 것으로 여기던 사고방식에서 해방된 인간 중심의 슬픔의 표현의 가치를 알리고 있다.

현대인의 사고방식은 갈수록 진실을 정확하면서도 단순학 표현하고자 하는 경향이 있다. 또한 어떤 선의의 의도이던 겉꾸밈이라는 것은 그 자체로 시대착오적이며 더 나아가서는 위선적일 수 있다는 암시도 주고 있다.

이런 처지에서 이 제자들의 슬픔의 표현 방식은 제어해야 할 것을 제어하지 못한 혼란스러움이 아닌 너무도 자연스러움으로 현대인들에게도 공감대를 형성할 수 있는 것이다. 우리는 보통 성화라고 하면 이 세상이나 인간적인 것과 거리가 있는 어떤 것을 성스러움의 원천인양 생각하는 고정관념이 있으나 이 작품은 성화야 말로 인간 삶에 너무도 깊히 내재해 있는 모든 감성들의 표현을 통해 드러날 수 있는 삶의 형태이며 이 작품은 이런 관점에서 예수님의 인간성을 진면모를 가장 잘 표현한 작품의 하나로 볼 수 있다.

인간의 모습으로 세상에 오시어 우리와 꼭 같은 인간의 모습으로 사신 주님을 증거하는 가톨릭 신앙은 만에 하나라도 그리스도가 하느님의 아들이심을 강조하기 위해 그분이 보이신 인간적인 면모를 숨기거나 왜곡하는 것은 바른 신앙의 태도가 아니고 인간적인 것의 가치가 강조되는 현대에서는 복음 전파에 방해가 될 수 있다.

이 작품을 보더라도 스승의 죽음앞에 모인 제자들의 믿음이 너무도 대단하기에 스승의 죽음은 천국 입성이라는 거룩한 생각으로 처리되어 너무 경건한 모습을 보인다면 가톨릭 교회가 인간 예수를 믿는 종교라는 것이 좀 이상하게 들릴 수 있다.

그러나 스승의 죽음앞에 이제 더 이상 스승을 육신을 가진 인간으로는 만날 수 없다는 생각에 슬픔을 보이는 모습은 신앙이 부족한 상태가 아니라 너무도 종교가 이 세상에서 가장 인간다움을 보일 수 있다는 것을 제시할 수 있는 좋은 증거이다.

이 관점에서 이 작품은 가톨릭 신앙이 얼마나 인간다운지를 자연스럽게 증거한 감동적인 작품으로 볼 수 있다.

윌튼 두폭화(The Wilton, Diptych:1395-9) : 프랑스 출신인 궁정 ...

윌튼 두폭화(The Wilton, Diptych:1395-9) : 프랑스 출신인 궁정 ...

푸른 마돈나 (Madonna in blue 1997) : 야수오 우에노 (Yasuo Uen...

푸른 마돈나 (Madonna in blue 1997) : 야수오 우에노 (Yasuo Uen...